400-123-4567

“一些知识分子吃中国的牛奶,但他们讲的是外国人的故事,但他们不讲中国的故事。”

“如果我们忘了当年是农民给我们吃的,还让我们长得高大上,别说你是教授,你没资格。”

“文化和教育不在寺庙里,而是在乡村。”

他的话语从来都是直截了当的,直截了当的,令人震惊,但在风口浪尖上,他的话语却让人忍不住冒出一身冷汗。

但他常说,东风吹响战鼓,人到了六十岁,就怕谁。

为此,国内外对这位农学教授的关注越来越严重,并引发了一系列的争议和质疑。有些人喜欢温铁军,有些人反对温铁军。

比起摆在我面前的争论,更让我好奇的是温铁军说了什么。

看了很多温铁军的讲座,我觉得他的声音里有诚意,不由得被打动了。

温铁军

温铁军在一次公开演讲中说:“农村空心化的根本原因是房地产绑架了医疗保健和教育。

当时,空气中弥漫着一股不屑的味道。

“不是事后才想到的,大家都知道,是房子让老百姓成为宅奴,赚来的钱大部分都用来还房贷了,人没钱就得出乡挣钱,乡下自然就没人了。”反驳像潮汐一样涌出。

没错。

随着城市化的口号越来越响亮,长期被抛弃的空巢老人和孩子成为主......在农村地区

然而,在这样的情况下,主流思想流派仍然强烈主张中国的城市化。许多所谓的专家学者也随风而起。

温铁军坚决反对。

温铁军反对的原因让我们看到了事情的本质。

他追溯到城市是一个由资本控制的地方,当然资本急于把所有的农民都赶进城市,这样他们就可以得到更多的廉价劳动力。

上世纪末,许多农民被迫迁入城市,看起来大家都住在高楼大厦里,生活条件也改善了很多,但实际上,很多人生活在多重压力下,已经变得焦虑不安。

当时,许多农村学校被拆除。农民为了让孩子继续接受教育,不得不去城里打工,一旦进城,生活费用就一天比一天增加,孩子的学费和全家的医疗费都喘不过气来。

买房时,有些人甚至把几代人的积蓄拿出来,没有积蓄的徘徊在各种大贷小贷之间徘徊,直到生活在四面八方的“围城”里,他们才肯放弃。

这就是我们眼前赤裸裸的真相。

城市的高层建筑

房子在那儿,请回去再看一遍,你开心吗?你可能会很高兴。但大多数农民并不高兴。

当人口迅速涌向城市时,医疗保健自然开始围绕城市旋转,大医院和好医院也在城市中如雨后春笋般涌现。农民只好到外地就医。对于农民来说,困难很多:一是距离问题;第二个是成本问题。

更可怜的是,如果农民家庭有一点积蓄,就会用它来养孩子在城里买房,一旦生病了,就只能扛着等到忍不住才开始就医,最后把小病拖成大病, 而重病的人就得多花钱,老人没钱看病的时候,孩子们就得咬紧牙关把城里的房子卖掉......当他们好起来时,他们努力工作赚钱买房子......周期。

买房子,买房子,买一辈子的房子......

在我们的一生中,这样的悲伤每天都在上演。房地产绑架不仅仅是医疗和教育,它简直就是绑架我们的一生。

温铁军叹了三口气。

农民进城看病的图片

面对这些社会痛点,他特别难过,希望社会各界都能密切关注,于是他的语言尖锐而针对性。

在提到今天的教授和学生时,他毫不客气地说出了真相:“现在的教授被称为老板,学生变成了工人。”

多么现实的词。

尤其是后半句,让我看到了人生的辛酸和无奈。

全家人都想尽一切办法供养一个孩子上大学,希望星星月亮,希望这个孩子毕业后能救全家。结果往往恰恰相反,失望随之而来,没有好工作或好薪水,......

熟悉它吗?这是许多家庭原貌的再现。

有人可能会问:

如果你找不到工作,为什么不去工厂试一试呢?

你可以先去那里,然后慢慢找到合适的工作。

说起来容易做起来难。

许多毕业生宁愿跑快递,去火锅店做家务,也不愿去流水线。因此,许多工厂难以招聘工人和劳动力短缺。

究竟为什么?

一些自称是专家的人,把矛头指向年轻人,批评年轻人吃不饱,真的不如下一代。

我想说的是,硕士、博士的快递员比比皆是,每天风雨来去,跑快递是不是很累呢?经营快递时不是要吃苦吗?

冒雨的快递员小哥

所以,不要动不动就说年轻人吃不苦。

这时,温铁军又喊了一声,他说:“我不抱怨年轻人缺。

他这么说并不是为了迎合年轻人。他也要破了,言语中充满了担忧。

“年轻人从小就被教导,如果他们学习不好,他们只能成为农民;如果你不能进入高中,你将去一所技术学校。从一开始,职业就分为三、六、九等,农民和技术工人被认为是最低等的职业。为了所谓的体面工作,成千上万的士兵挤满了单板桥,疯狂地复习问题,希望能在大学里有自己的位置。”

这让我深受感动,从小就被灌输着最底层的农民和技术工人,大家努力考大学,说考上大学就好了,前途不可估量。

于是这个年轻人满怀信心地从泥墙里跳了出来,以为未来会无边无际,却回头发现原来原来,让他们拧本的关键不是赚几块钱。

那时候出去有多难,现在去工厂做螺丝有多难,回去当农民又有多难。

这就是好几代人都穿在年轻人身上的“孔逸记袍”,像咒语一样被牢牢包裹着。

在今天的情况下,责任是否应该转移到年轻人身上?全社会都应该反思这个深刻的问题。

事实上,有太多的问题值得我们认真考虑,我们不应该只是蜷缩在信息茧中,只听它,因为媒体并不代表权威。

温铁军曾公开与媒体争论,他的言辞令人震惊:“媒体年复一年地大喊丰收,简直是对常识的侮辱。”

事实上,我们都可以从字面上猜出一两个。

“年复一年丰收”等夸张的口号,敢喊出来!任何有一点常识的人无论如何都听不进去。

众所周知,农业生产是周期性的,有三年的小周期:两丰一欠;五年的大周期:两次充裕,两次持平,一次拖欠。

此外,农业受气候影响很大,随时都有可能出现霜冻、干旱或其他事情,这会让人措手不及。

一个靠天吃饭的行业,不可控的因素太多了,谢天谢地不吓人,想要年复一年的丰收这么美好的东西,真是异想天开。

以今年河南的小麦为例,在小麦收获的季节,连续几天下雨,有多少小麦无奈地腐烂在地上,这是不争的事实。

麦子发芽了

温铁军扎根农村50多年,他懂农业,更懂农民,总是说真话。

在一次采访中,当被问及农民应该如何致富时,温铁军脱口而出:“你怎么能让农民在那三分之一亩地上致富呢!”

显然,从他响亮的回答中,我们可以感觉到这个问题至少在他的脑海中盘旋了一百次、一千次。

温铁军没有耍什么高尚的情操,他的话都是经过深思熟虑的。

农民被习惯的标签所定义,人们下意识地认为农民只能耕种土地,他们也只能耕种土地。真是冤枉。

看看温铁军怎么说。

“如果你认为农民只种地,那你就与中国的现实脱节了。中国农民是所有行业的生产者,泥瓦匠、木匠、铁匠等也是农民出生的。所以,不要把农民的工作局限于农业。”

这真的很有说服力。

白领可以被“砍”,医生可以被“砍”,其他行业的从业者可以被“砍”,农民也可以被“砍”。

就像大IP怀旧的拥有者沈丹一样,她是一个生活在深山深处的勤奋女性;陕北的夏姐也是黄土高原的热气腾腾的美食博主,她们都有一个共同的身份——农民。

陕北夏姐

无论是短视频还是直播带货,哪一个比别人差?他们身上农民的朴素赢得了更多人的喜爱。

还有浙江省的海宁镇。这几年,海宁镇的村民参与制作窗帘,最后每家每户都住上了大房子,买了车,闲暇时间还会去看电影、逛杭州旅游,幸福指数也挺高的。

其实,借助互联网思维,农民还可以开拓更多的渠道,比如:农家乐、民宿的在线推广、四季果园直播、卖地方特产等。

随着多边形的发展,农民的生活一步步变得更好,大家都很开心。

当然,在形势好转的同时,农村发展也存在许多潜在问题。

温铁军举了这样一个例子:别看历史上的农民,城市还欠农村17万亿。

城市欠农村那么多钱?

温铁军解释说:“在过去的60多年里,中国每次都从农民手中挽救了经济危机。未来,全面实现中国式现代化也将是农民贡献不可或缺的一部分。”

“可悲的是,在工业化进程中,城市对农村补贴的投资很少,拿多留,导致农村总体贫困。”

温铁军之所以一再说,这座城市欠农村17万亿,是因为他对农村的未来充满了担忧。

如果乡镇企业被毁,农民自治也丧失,经济将面临危机中的硬着陆。只有忘了农民,不亏待农民,才能在经济危机来临时实现软着陆。

然而,如今的大规模拆迁建设,以及村镇的堆积,正在疯狂地摧毁着乡村。

“The Way of Heaven” 说:

“这是一条定律,资本流向成本低的地方。”

但是,如果资本盲目追求利润,只会把农村推向一场灾难。

以合村共址为例,很多人围坐在墙上看着成败,但温铁军一直在为农民奋斗。

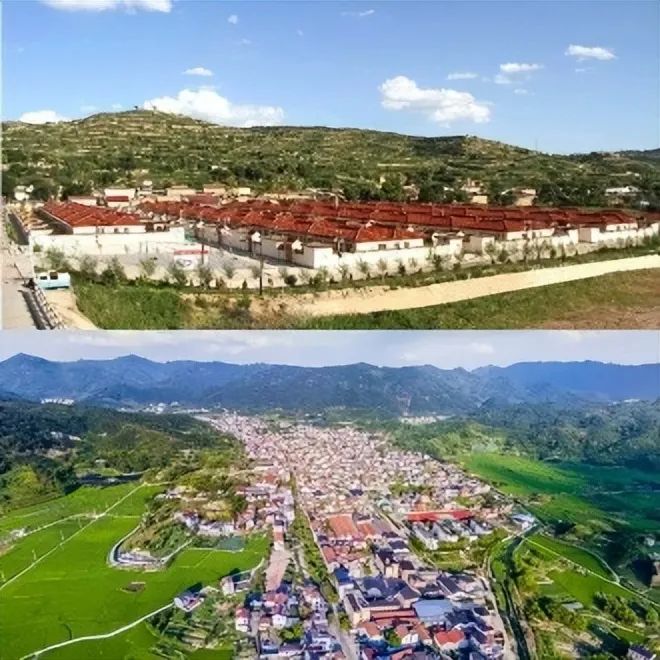

村庄并存

“把农民聚集在建筑物里,占领耕地,开山上的农田。你每天给他们穿梭巴士去农场吗?更重要的是,山区的农田不能机械化。农民住在建筑物里,农具在哪里?”

这句话一出,人们就开悟了,农民们也受到了极大的鼓舞。

仔细想想,农民的耕地怎么被占用,怎么能继续发展呢?如果一个孩子回到家乡,成为了一个无地者,他应该如何面对自己呢?

事实上,2008年至2009年期间,温铁军一直在呼吁高层关注三农问题,最终将三农问题作为政策政策。

温铁军再次明确表示,农业政策已经到了再次突破的地步。

温铁军的初衷并不是针对任何人,他只是想呼吁整个社会正视现实。

他就是这样,他一直都是直男,他有话要说。

“很多知识分子吃中国人的奶,却讲外国人的故事,却不讲中国的故事。”

在众多专家劝说农民买房的同时,温铁军轰炸房地产开发商,揭露房地产背后泡沫的真相。

当其他专家赞扬美国大农场,主张中国也应该大力发展大农场经济时,温铁军再次毫不犹豫地站出来反对:“西方的大农场经济模式不适合中国。

大农场模式

大型农场的机械化为农业生产带来了极其便利的条件,为什么不适合中国呢?

温铁军从地缘政治和历史的角度对其进行了分析。

首先,中国地形复杂,平原仅占陆地总面积的 12% 左右,无法发展大规模的农场模式。

第二,西部大农经济的发展是以掠夺为前提的,谁抢谁算,就是在掠夺过程中形成的一种模式。回顾历史,美国的大农场是对美洲原住民土地的掠夺。而这片中国土地的原住民本身一直是中国人。

因此,我们应该走出西方“教科书”的阴影。

温铁军的话霸气,耐人寻味。

然而,他只追求解决危机的方法,从不回避利益集团,被许多所谓的经济学家四面围攻。

面对无数冒犯性的话语,温铁军在直播间平静地回应道:“我所剩的时间不多了,接下来的日子很短,最后的日子很艰难,最后的日子很艰难,我没有那么多时间来回复你的批评,谁愿意批评谁就继续批评。”

其实,温铁军年纪大了也不敢这么说,他一直都敢说。

如果不是领导阻止了他们,那些冒犯人的话早就说出来了。

1995年,温铁军创作了《八大危机》。

“八次危机”。

书的内容太真实了,领导看到后,当面批评了温铁军,说自己在冒险,简直就是在赌拿铁饭。

可见他的语言有多么犀利。

后来,为了工作,温铁军听从领导的劝说,一直夹着尾巴,直到20多年后,这本书才出版。

用温铁军自己的话说,就是现在他已经退休了,没什么好怕的,说什么,他真的敢说真话。

做一件事很难,一生做一件事更难。

温铁军贴近民生和贫困,毕生致力于农业、农业和农业领域,扎根农村50多年,亲自前往全球40多个国家做研究。他曾多次为中国中西部的贫困地区发声,现在又为发展中国家发声。

他不是为了名声,不是为了利润,而是为了一个好的社会。

我不是在提倡什么英雄气概,我只是觉得我们都是社会人,不仅生活在天地间,还要像温铁军一样,应该为社会做点什么。

这个社会太需要像温铁军这样的声音了。优点在于当代,而好处在于未来。

最后,我想说的是,把石头扔进水里,不是掀起波澜,而是掀起涟漪,不是你有多大,而是你做了什么。

PS:因为公众号改版了,很多朋友都反映看不到关于砍柴的文章。

如果方便的话,请为公众号「李斩木」设置一个星号。

这样,您将继续看到带有观点、力量和内容的单词。

过去推荐

你的“点赞”+“看”,柴叔看得见